「知恵を出せ。知恵がなければ汗をかけ。汗もかけないなら──血を流せ。」

これは、かつて私が身を置いていた職場で繰り返し耳にした言葉でした。

でも私は、ある日ふと気づいたのです。

──私はもう、とっくに“血を流していた”のです。いや、それは比喩ではありません。

体を壊し、意識を失いかけながら、命を削るように働いていたという現実そのものでした。高次脳機能障害という“見えない壁”と向き合いながら、私は「働くこと」と「生きること」の境目を失っていったのです。

私が流してきた「血」とは何か

深夜の障害対応:記憶が飛ぶ中でも

めったにないことでしたが、病後、2〜3度ほど真夜中に呼び出されることがありました。

記憶障害によって、ほんの少しの衝撃で作業の全体像が消えてしまう。

数分で終わるはずの作業が、何時間かかっても終わらない。

それでも止められなかったのは、「私しか対応できる人がいない」という責任感から。

作業を止めれば、記憶ごとすべてがリセットされてしまう──そんな恐怖がありました。

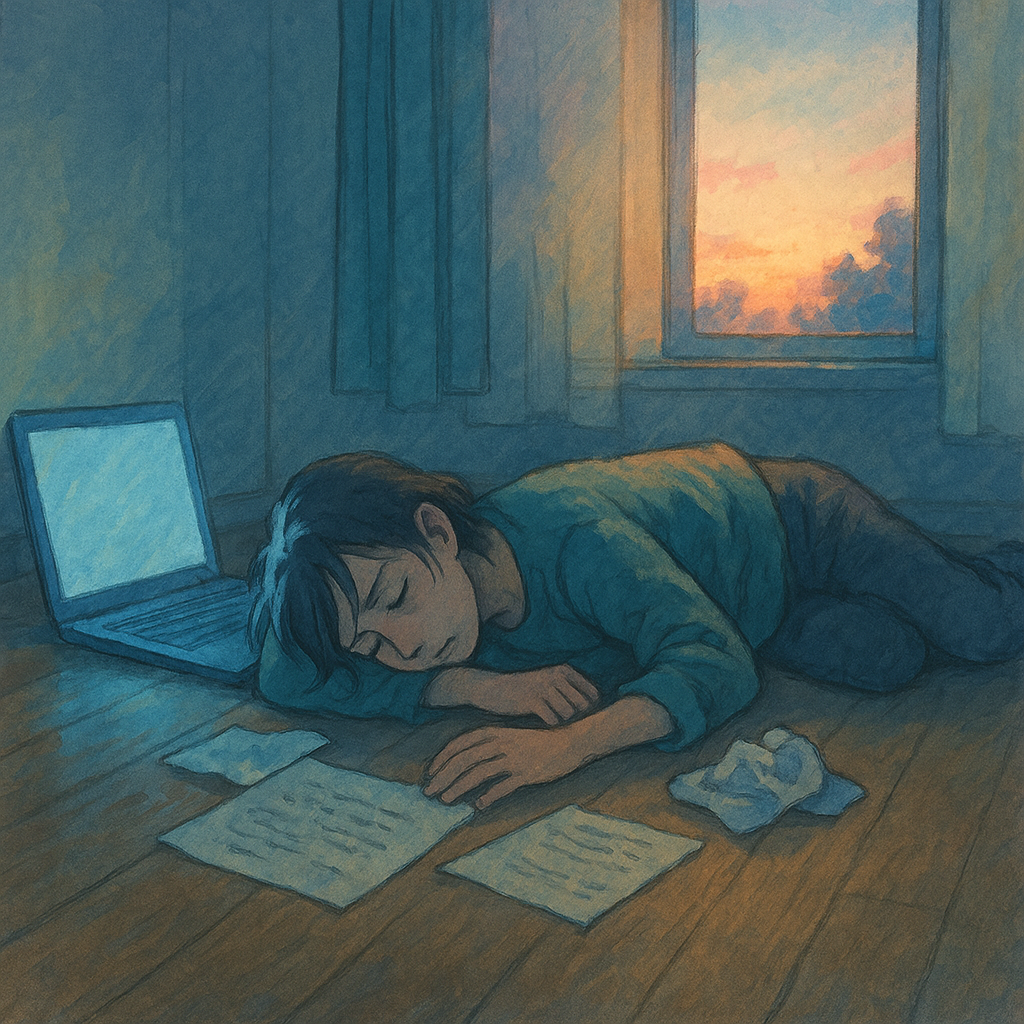

「這いつくばって作業していた」──これは本当にそのままの意味です。

椅子に座っていられないほどの頭痛や過呼吸、身体の重さ。

床に横たわりながら呼吸を整え、少しでも回復したら、また椅子に戻る。

それを何度も繰り返していました。

ほんの数分休んだつもりが、気づくと1時間が経っていることもありました。

本当に、気絶していたのかもしれません。

それでも私は、立ち上がって作業を続けました。

努力の痕跡が見えないとき、私たちはそれを“怠慢”と決めつけていないでしょうか?

補助ツールの整備:見えない努力

私の障害は「見えないと忘れる」という特性を持っています。

そのため、作業の全体像も細部も、すぐに霧の中に消えてしまうのです。

私は、数々の工夫でそれを乗り越えようとしてきました。

- 作業工程を可視化する独自のメモ術

- 記憶を呼び起こすためのルーティン化

- Evernoteによる第2の記憶装置

これらはすべて、誰にも見えないところで、膨大な時間と試行錯誤を重ねて築いたものです。

曖昧な指示の構造化:混乱の中でこそ発揮される力

お客様自身が「何をどう指示すべきか分からない」──

そんな状況でも、私は物事を構造化して整理する力を活かしてきました。

脳に障害を負っても、この能力だけは失われなかったのです。

曖昧な依頼をかみ砕き、言葉にならない混乱を整理し、システムを守る。

圧倒的な存在感があった、と言われることもありました。

不当な評価:のんびりしている? 本当に?

障害のある私は、健常者と同じスタートラインに立つだけで莫大なエネルギーが必要です。

マイナスをゼロにするための努力、そこからさらに価値を生み出す努力。

人の何倍もかかる道のりを、私は日々歩んできました。

しかし、私の努力は可視化されず、

「のんびりしている」「当事者意識がない」と責められる現実がありました。

私が得たもの、失ったもの

得たもの

- 現場からの絶対的な信頼

障害があっても、「この部分なら任せられる」という無言の信頼が確かにありました。

それは“見せ方”や“伝え方”によって築いてきたものでした。 - 構造を生み出す力

私は物事を「点」ではなく「流れ」で捉えることができます。

これは、障害を負っても変わらなかった自然体の強みです。 - “できない人の痛み”に寄り添える視点

できないことには、理由がある。

その理由に想像力を持てるようになったことは、私にとっての財産です。 - 未発掘だった能力

能力が落ちたのではなく、別の能力が目覚めただけかもしれない──

そんな可能性を、私は今、信じています。

失ったもの

- 健康、安心、尊厳

記憶力、注意力、耐久力──すべてを同時に失った日々。

それに伴って、社会的信頼も大きく揺らぎました。 - 正当な評価と報酬

障害があるという理由だけで、「このくらいでいい」と評価されることがありました。

でも、私には“人にできないこと”が、確かにできる。 - 積み重ねてきた信用の一部

「障害を負っても変わらない」と言ってくれる人もいれば、

「もう使えない」と言う人もいた──それが現実でした。

でも、無駄じゃなかった

あの夜、床に倒れ込むようにして作業を続けていた私に、

「それでも無駄じゃなかったよ」と伝えてくれる誰かが、もしあったなら──。

今なら、その“誰か”に、私自身がなれる気がしています。

臥薪嘗胆──いまは報われなくても、いつか日の当たる日がくる。

そう信じて、自分の持てる力を磨き続けてきました。

就労移行支援という新しい場で、ようやく私は「血を流した意味」に触れました。

私の力は、確かに誰かの役に立っていた。

あの痛みがあったからこそ、

「誰かの痛み」にも気づけるようになった。

あの孤独があったからこそ、

「寄り添う」ということの本当の意味がわかるようになった。

あの屈辱があったからこそ、

「誠実に働ける場所」がどうあるべきか、明確に見えるようになった。

新しい場所を探しています

光を放つとは、誰かを照らすこと。

でもそのためには、自分の光を消してはいけない。

私は、今ようやくそう思えるようになってきました。

私が望むのは、「障害があるかないか」ではなく、

「どんな力を持ち、どんな可能性を秘めているか」で判断される場所。

無理なことは無理。でも、できることは確かにある。

その“当たり前”が当たり前として通じる場所で、

私は、私らしく“光を放ちたい”のです。