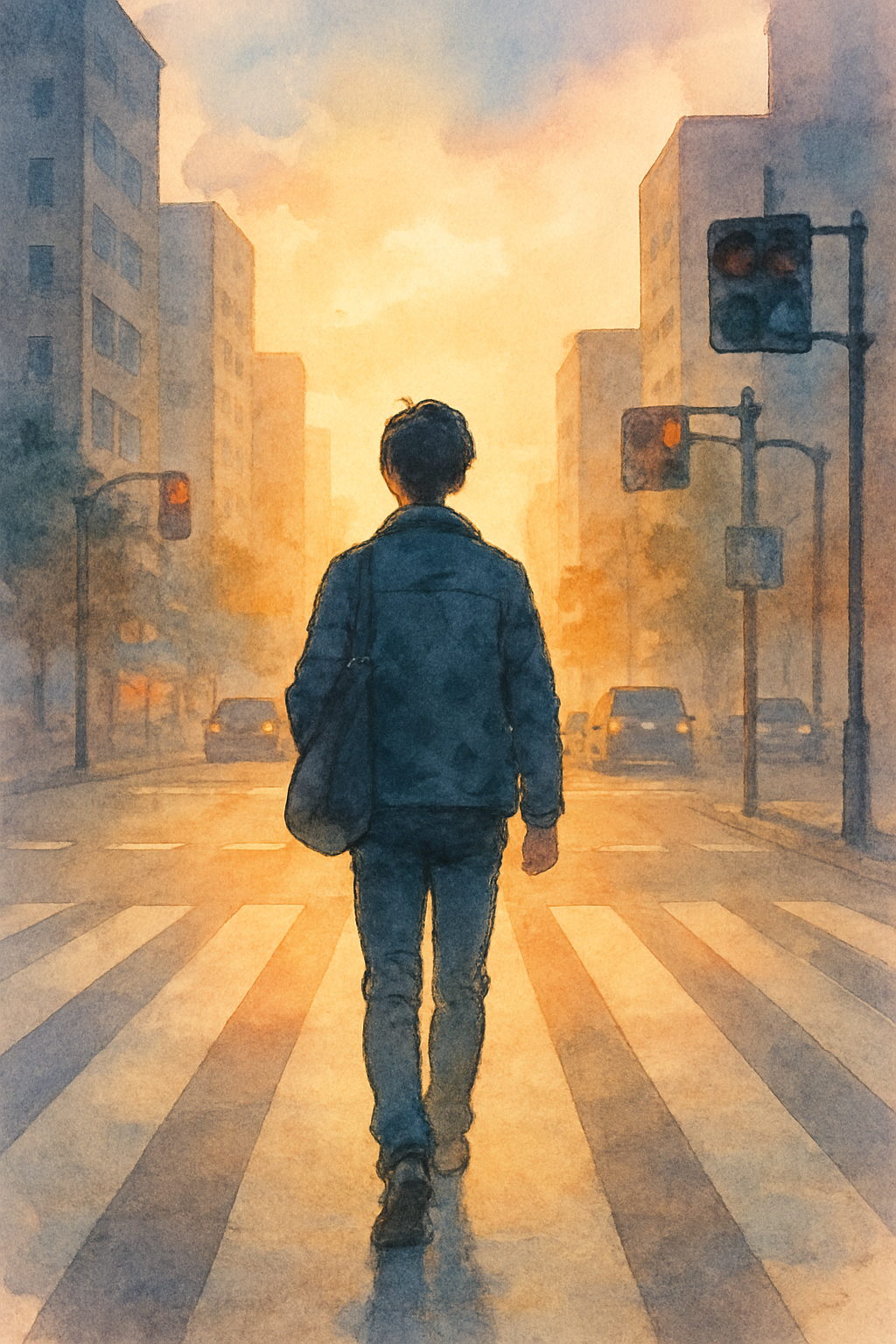

「私は本当に、新しい場所へ進めるのだろうか」

支援機関の面談を前にして、心が重くなる。

長年関わってきた仕事との関係を断つことが、こんなにも怖いとは思わなかった。でも、それでも──私は進もうとしている。

なぜなら、今の場所にとどまり続けることが、もう限界だからだ。

信頼と誇りから始まった仕事

私は長年、ある職場の業務に深く関わってきた。

手がけた仕組みや流れは、今も仕事の中に息づいている。

責任感を持って取り組み、信頼も少しずつ築いてきた。

けれど、障害を負ってから、私は少しずつ「選べる自由」を失っていった。

どれだけ積み重ねてきた経験や技術があっても、それが見られない場面が増えた。

自分の中には確かにあるはずの力が、何もなかったかのように扱われる虚しさ。

本当は、まだできることもあるのに──それを証明する機会さえ与えられない悔しさ。

この気持ちは、簡単には言葉にならない。

でも、それでも私は、立ち止まらずに前を向こうとしている。

“当然のように”増え続ける仕事

けれどいつしか、仕事の依頼は後から後から追加されていき、

「やって当然」「できて当然」という空気が当たり前になっていった。

あらかじめ話されていた内容の外側から、新たなタスクが次々に増えていく日々。

私は、それを当たり前のこととして受け止めるしかなかった。

でも、どれだけ応えても、評価は変わらなかった。

仕事が増えても、責任が重なっても、「当然」で済まされていく。

そのたびに、心の奥で静かに悔しさが積もっていった。

障害を抱えているという理由だけで、

「どうせどこにも行けないだろう」と思われていたのかもしれない。

努力しても、誠実に応えても、それが“評価される前提にない”という冷たさ。

私の中では「必死の努力」だったものが、

外から見れば「ただの当然」。

そのギャップは、想像以上に痛かった。

無視された障害への配慮

私には「易疲労」という障害がある。

医師の診断書には「適時休憩を」と明記されている。

けれどその“適時”が守られることは少なく、

仕事の都合が私の体調や回復力を上書きしていった。

責められる恐怖、責任という鎖

それでも私は断れなかった。

「無責任だ」と責められるのが怖かった。

「やるって言ったじゃないか」と言われるたび、自分が悪いのかもしれないと思った。

そうして私は、夜にパソコンを開き、週末にも作業を続けていた。

心と体をすり減らしながら、“責任”という名の足かせを引きずって。

そして今

不安で仕方がない。

新しい場所へ、本当に行けるのか。

失敗しないか。傷つかないか。

また同じように、苦しい思いをするのではないか。

それでも、私は“進もうとしている自分”を裏切りたくない。

結びの言葉

不安はある。確信はない。

でも、私は動けなくなったわけじゃない。

支援機関と話し、状況を整理し、自分の人生を立て直す準備をしている。

私は、不安を抱えながらも、歩みを止めない人です。

※本記事は筆者個人の体験と心情に基づいて綴られたものです。すべての障害者の就労状況や感じ方を代表するものではありません。あらかじめご了承ください。